为加强科技创新基础能力建设,推动我国科技资源的整合共享与高效利用,改变我国科技基础条件建设多头管理、分散投入的状况,减少科技资源低水平重复和浪费,打破科技资源条块分割、部门封闭、信息滞留和数据垄断的格局,“十一五”以来,国家有关部门贯彻“整合、共享、完善、提高”的方针,组织开展了国家科技基础条件平台建设工作。

国家科技基础条件平台是国家创新体系的重要组成部分,是服务于全社会科技进步与技术创新的基础支撑体系,主要由大型科学仪器设备和研究实验基地、自然科技资源保存和利用体系、科学数据共享服务中心和网络、科技图书文献资源共享服务网络、科技成果转化公共服务平台、网络科技环境等六大部分。

大型科学仪器设备和研究实验基地建设:重点开展重点实验室、大科学工程、野外观测台站、大型仪器中心与实验装置、大型科学仪器共享网、分析测试体系和计量基标准等的建设与资源共享。

自然科技资源:重点开展植物种质资源、动物种质资源、微生物菌种资源、人类遗传资源,以及实验生物材料、生物标本、岩石矿物及化石标本等八大类自然资源的整合集成与共享。

科学数据:重点整合、集成各部门、各地方、各单位的科学数据资源,充分利用国际科学数据资源,抢救离散科学数据资源,开发系列数据集和产品,构建面向全社会的网络化、智能化的科学数据管理与共享服务体系。

科技图书文献:盘活各单位原有的科技文献与网络信息资源,建成面向全国的、分布式的科技文献信息联合保障系统,促进信息服务向知识服务的转化,构建国家科技文献资源保障体系和网络服务体系。

科技成果转化平台:运用共建共享机制,构建布局合理、开放高效的科技成果转化与科技创业保障系统;加速我国科技成果转化,为提升企业,特别是中小企业的创新能力、改善创业环境等提供良好基础环境。

网络科技环境:利用现代网络软硬件技术和信息技术,实现观测资源、计算资源、数据资源及知识等资源的共享与远程使用,实施以网络协同环境、网络试验环境、网络计算环境和科技资源管理信息系统建设为主要内容的网络科技环境建设工程;为科技合作与实时协同提供信息技术环境。

国家科技基础条件平台由科技部、财政部主管,国家科技基础条件平台中心(加超级链接)具体承担国家科技基础条件平台建设发展战略、规范标准、管理方式、运行状况和问题的研究、过程管理以及考核评估和运行监督等工作。

按照《关于开展国家科技基础条件平台认定和绩效考核工作的通知》(国科发计[2011]318号)要求,科技部、财政部通过组织专家评审,完成了首批23家国家科技基础条件平台认定评审工作,并于2011年11月9日向全社会公布。首批23家国家科技基础条件平台包括:

大型科学仪器设备和研究实验基地建设领域(9家):国家生态系统观测研究网络、 国家材料环境腐蚀野外科学观测研究平台、国家计量基标准(物理部分)资源共享基地、中国应急分析测试平台、北京离子探针中心、国家大型科学仪器中心、国家农作物种质资源平台、国家微生物资源平台、国家标准物质资源共享平台;

自然科技资源共享领域(5家):标本资源共享平台、国家实验细胞资源共享平台、水产种质资源平台、国家林木(含竹藤花卉)种质资源平台、家养动物种质资源平台;

科学数据共享领域(6家):林业科学数据平台、地球系统科学数据共享平台、人口与健康科学数据共享平台、农业科学数据共享中心、农业科学院农业信息研究所、地震科学数据共享中心、气象科学数据共享中心;

科技图书文献领域(3家):科技文献共享平台、国家标准文献共享服务平台、中国数字科技馆。

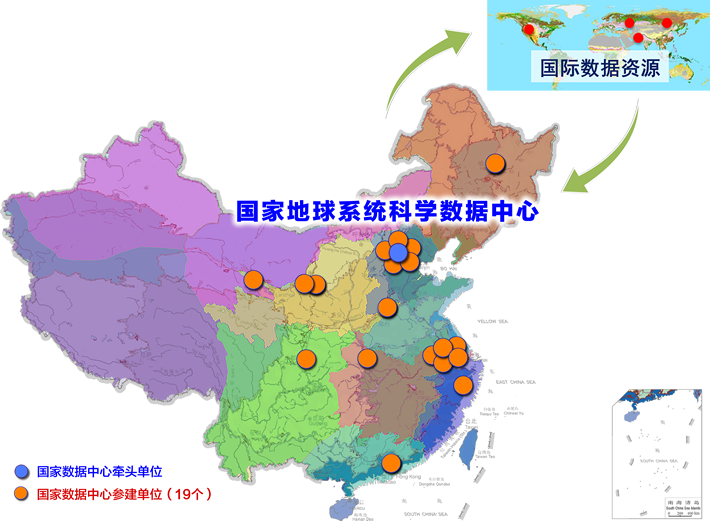

国家地球系统科学数据中心(以下简称“中心”),围绕地球系统科学与全球变化领域科技创新、国家重大需求与区域可持续发展, 依托中国科学院地理科学与资源研究所共享共建20余年,率先开 展国家科技计划项目数据汇交,形成国内规模最大的地球系统科学综合数据库群, 先后荣获“国家科技进步二等奖”等各类奖项130项,参加“十一五”、 “十二五”国家重大科技成就展。中心实现了我国地球系统科学数据共享从无到有,由国内走向国际的重大跨越。

中心的主要发展目标是:

(1)以完善科技资源收集保存与共享服务体系为基础,提升科技资源开放共享能力,中心履行国家地球系统科学领域数据汇交、收集与保藏及开放共享服务职责,持续提供公益性、高水平共享服务;

(2)以强化科技资源开发应用与分析挖掘利用为重点,提升科技资源使用效率,成为地球系统科学数据产品研发中心,高效支撑国家科技创新需求;

(3)以保障科技资源的安全性、规范性、开放性为核心,成为地球系统科学数据分析、管理与共享共性技术与软件工具研发中心,提供网络化、社会化共享服务;

(4)以加强科学数据管理与服务创新性人才队伍培养为手段,成为地球系统科学数据科学创新研究和数据科学家培养基地,保障科技资源可持续开放共享;

(5)以推动科技创新合作应对全球共同挑战为指南,深化国际合作与交流,成为地球系统科学领域国际合作与交流的重要平台,提升领域数据共享的知名度和影响力。

对标国家战略科技布局,瞄准京津冀协同发展、长江经济带发展等国家战略,主动跟踪国家重点研发计划项目、国家重大工程战略咨询,国家智库等的需求提供方便、快捷、高效的多样化综合科技支撑服务。截止2020年,中心注册用户总量达13.5万人,网站浏览量(PV)超过3.77亿次,已开放共享数据集3.5万余个,数据资源量超过2.14PB。通过多元服务模式为用户提供多方位、全面的优质服务,已拥有一批稳定的数据用户群,用户覆盖150多个国家。

中心按照“圈层系统-学科分类-典型区域”多层次开展数据资源的自主加工与整 合集成,已建成涵盖大气圈、水圈、冰冻圈、岩石圈、陆地表层、海洋以及外层空间 的18个一级学科的学科面广、多时空尺度、综合性国内规模最大的地球系统科学数据 库群,建立了面向全球变化及应对、生态修复与环境保护、重大自然灾害监测与防 范、自然资源(水、土、气、生、矿产、能源等)开发利用、地球观测与导航等多学 科领域主题数据库115个,数据资源总量超过2.0PB。

主要参建单位包括:

黄河中下游分中心依托河南大学环境与规划学院以及教育部人文社科重点研究基地黄河文明与可持续发展研究中心建立,目标是依据国家科学数据共享工程的数据共享规范、政策和地球系统科学数据共享网的标准,结合黄河流域地理单元特点,制定黄河流域数据共享的原则,完善黄河流域共享网络平台的数据服务功能;整理、抢救、挖掘黄河流域的文明演进与环境演变、水循环与环境效应、生态环境治理和经济与社会发展等方面的数据,针对黄河流域的重大科研项目和重大工程建设项目对数据的需求,加工生产系列化数据产品;丰富地球系统科学共享网的数据内容。定位是在国家科学数据共享工程的支持下形成一个拥有巨量信息资源的,地域特色突出的黄河流域地球系统科学数据中心和数据交换中心,为科学研究以及政府决策、经济活动、环境治理工程和公众咨询等提供数据服务。培养一批不同层次的数据融合、数据服务与数据共享的技术和管理的专门人才,推动共享工程持续、稳定、健康发展。

本平台是以黄河流域为特定地理单元的地球系统科学数据共享中心,整理包括水、土、气、生物资源、灾害、三角洲、湿地、全球变化等学科前沿问题研究数据和黄河流域基础地理数据、乡级单元社会经济数据和水利水保工程数据为主体的数据库。为全球范围内进行黄河研究的科研人员、相关政府部门和社会公众提供在线、离线多种形式数据共享服务。

河南大学环境与规划学院(原河南大学地理系),始创于1923年,目前已经发展成为以地理学科为主体的涵盖地学、环境学、经济学及管理学等领域的综合性学院,学院拥有11个硕士学位点、四个博士学位点和地理学一级学科博士后流动站。拥有数字区域模拟实验室、黄河文明与可持续发展研究中心等4个省部级实验研究机构。基础研究与服务于社会经济发展相结合是学院科学研究的一大特点,相继承担了21项国家自然科学基金项目、8项国际合作项目、6项国家教委基金项目以及数十项省部级科研项目的研究,积极参与了国家"六五"、"七五"、"八五"、"九五"、"十五"重点科技攻关项目工作,出版了一批有一定影响的成果。据不完全统计,80年代中期以来,共出版专著50余部,在国内外核心期刊发表学术论文800余篇,获国家和省部级奖励80余项。目前,公司与工业地理、城乡发展与规划、区域模型与信息系统、自然资源可持续利用、自然地理过渡带研究、资源遥感信息技术应用以及旱地农业生态研究等已成为几个富有特色和较强实力的研究方向。

基于多年的黄河流域地学研究积累、数据积累与硬件建设,以及与国内外高校、研究院所和政府部门的良好合作关系,本站汇集了大量有重要价值的数据、资料、图件,本结点的建设可为黄河中下游地区的地球系统科学研究提供一个数据共享和交流的平台,为地球系统科学研究与区域可持续发展决策提供数据支撑。平台将以中原为基地,以黄河为纽带,以学院教学、科研和实验室建设为动力,建设一个以黄河流域为特定地理单元的地球系统科学数据共享中心。

河南大学黄河文明与可持续发展研究中心成立于 2002 年,2004年10月获批为教育部普通高校人文社科重点研究基地,是目前国内唯一的一个以黄河文明与沿岸地区可持续发展为研究对象的大型综合性研究与咨询机构。中心名誉主任为李学勤教授,中心主任为李小建教授,执行主任为苗长虹教授,学术委员会主任为牛文元教授。

中心依托地理学一级学科博士点,区域经济学、国民经济学、政治经济学、人文地理学、中国古代史、中国古典文献学、中国现当代文学七个博士点,地理学、中国文学两个博士后流动站,通过经济、地理、历史、文学、哲学等优势研究力量的整合,形成了黄河文化的承转与发展、沿黄地区制度变迁与经济发展、黄河生态与可持续发展等特色研究方向。下设四个研究所:制度变迁与经济发展研究所、生态与可持续发展研究所、黄河文明研究所、中原文化与民俗研究所。现有专职研究人员 15 名,兼职研究人员 26 名,其中中国工程院院士1名,博士生导师22名,教授35名,博士学位获得者24名。

网站地址:http://henu.geodata.cn/

河南省开封市河南大学金明校区环境与规划学院,黄河中下游分中心运行服务中心 (475000)

电话:0371-23881861

电子邮件: 地理位置:黄河中下游分中心挂靠河南大学